カルトナージュを作ろう

カルトナージュの作品を作るときのちょっとしたコツやレシピを公開!(ページを戻るときは閉じて戻ってください)

不器用な私は大きな面にプリント紙や生地を貼り付つけると失敗することがしばしば。こういう失敗でがっかりすることがかなりあります。生地はまだちょっとした張り直しもできるし、それほど困ることもないのですが、プリント紙は1度貼ったら張り直しがききません。慎重に貼ったつもりでもちょっとしたのびでしわが寄ってしまったり、また、ボンドがしっかり付いていなかったりして、浮いてしまうなどの失敗がつきものです。

これをなんとか上手に貼れるように日夜、練習を重ねているつもりではあるのですが、なかなか・・・

未だに悩みの種の1つです。

大きな失敗を直すすべは知らないですし、本当は直し方があるかもしれませんが、私は知らないのでちょっとした所にはいつもはこんな方法を使っています。

私は小さなしわやボンドが乾いてしまって浮いている所にアイロンを当てて直しています。

紙なので焦げたり色あせしたりしないように当て布をして、直したいところにアイロンをかけます。

お洋服にアイロンをかけるのと同じように。ちょっと押しつける感じかもしれませんが。

中温から高温で今まで試したものはすべて大丈夫でした。

私はいつもスチームを付けっぱなしですが、付けない方がいいかどうかはわかりません。

不思議なくらいにきれいになります。

特に浮いていたところは乾いたボンドが少し再生するのか、しっかり張り付いた状態になりますし、小さなしわなどなら目立たなくなります。もし、お困りの時には試してみるのもいいと思います。

通常、箱の本体を作ってから仕切りをつけるように作ることが多いと思いますが、最近、ちょっと手抜きで、きれいに出来るので、工程を少しかえてこちらの方法を使っています。

ただし、すべてのしきりに共通するわけではないので、ご注意を。

まずは仕切りが斜めについてしまわないように、組み立て前に仕切りをつける部分に印をつけておくのがいいと思います。

そして組み立て。

1枚目の画像のように途中まで(3面)箱を組み立てます。

次に2枚目の画像のように、仕切りを先につけてしまします。

最後に3枚目の画像。箱を完成させます。

この方法だと箱のちょっとしたゆがみや、仕切りがぴったり入らないということがなく、きれいに出来ます。

なんだ〜、こんな事!!?

いつもやっている〜って方もいらっしゃいますよね。

すいません・・・

今回の画像は「側面横付け」のものです。

私はここでも楽をするためにしきりと同じ方向の側面は底と同じ長さに切り出すようにします。もちろんそうすると、もう1方の側面は、厚み分長く切り出すことになります。

しきりは側面と横の辺の長さが同じになるので、一緒に切り出しておくと便利です。つまり、側面の個数(2枚)+仕切りの個数分 切っておくといいと思います。ただし、しきりに使う分については、高さが厚紙の厚み分短くなるのでそのまま使うと高すぎてしまうので要注意です。

なお、側面上乗せならばもっと簡単。しきりと同じ方向の側面はまったく同じ形で大丈夫なので、いっぺんに同じものを数枚切り出しておけば楽ちんです。このときは仕切りの入る方向の側面・しきりは横野編の長さを厚紙の厚み分短くして切り出しておくことがポイントです。

良かったらやってみて下さい。

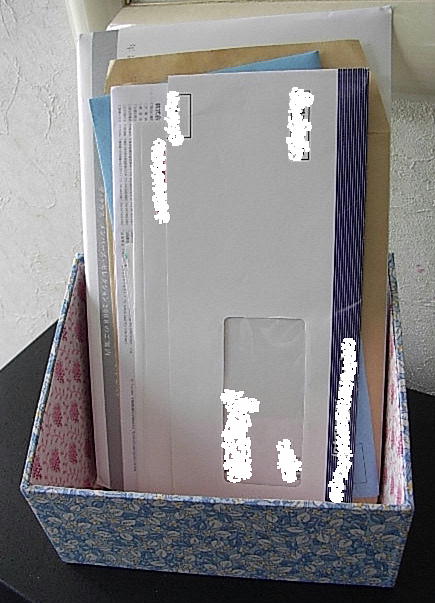

箱形の変形で手紙入れを作りました。

少し幅の広いものも入るように大きめです。

幅17cm × 奥行き 12cm ×高さ12cm

ただし側面は、台形の形になっていて前の方は少し低く作ってあります。側面の切り出しの後、台形にしていきますが、あとは箱の形に組み立てるだけなので、とても簡単です。

外張り・内張ともに生地でもお気に入りのプリント紙でも大丈夫です。

厚紙やケント紙のサイズはこちらから。

基本的な作り方はBook型の箱を作る部分と同じです。

箱の作り方の詳細は「Book型箱」の作り方をご覧ください。

お問い合わせは→

いつもはボンドを薄めず使っていますが、速乾性でなくても、乾きは早いものです。とにかく広い面を塗るときにはあっという間に乾いてしまって、初めに塗ったところがうまくつかなくなってしまうことがありました。

カルトナージュのレシピ本の中には、昔使っていた、「のり」(やまとのりとかいうのかな? 緑のチューブに入っているあれです。)を木工用ボンドに混ぜているものがありました。試しにこの「のり」を子供からGetし、少し木工用ボンドに混ぜてみることに。

混ぜる量は全体の1〜2割程度。私は多分、1.5割くらい混ぜたと思います。

いつも私の使っているボンドはかなりぼてっとしているのですが、この「やまとのり」を混ぜるとかなりなめらかな感じになります。とろっとした感じになり、塗りやすさも倍増。実際に使ってみると、くっつくまでに時間がかかります。

このため、しばらくの間なら、張り直しが可能。たとえば、内張を貼り付けるときや生地を貼るときなど、ボンドだけだと一度貼り付けるとそれっきりで、ずれを直すのもむずかしいのですが、この「のり」を混ぜた接着剤なら、きれいにはがれてくれ、張り直しが可能です。また、乾きにくいので、広い面を塗るときには乾きを気にせず、しっかりきれいに塗ることが出来ます。広い面を塗りたいときや、張り直しをしたいときなどにはかなり有効な気がしました。

しかし、接着力はかなり落ちる感じです。

そのため、グレー台紙(カートン)などの厚紙の接着には向きません。この接着剤を使うなら、どうしてもクラフトテープが必要になるのでは・・・と思います。

私も、この接着剤で小さなメガネケースを組み立てたものの、くっつきが悪いので、箱がとても作りにくかったです。手で押さえてもすぐはがれてきてしまうし、すぐにはつかないので、次の作業の間にはがれてしまったりと、ちょっと苦労しました。

普段は小さい箱ものはボンドだけでつけていたので、クラフトテープを使うのは一手間かかってしまい、この用途にはあまりお奨めできません。やはり、使う用途に合わせて使い分けるのが良さそうです。厚紙を貼り付けること以外では、初心者の方には「のり」入り接着剤の方が扱いやすいかもしれませんね。

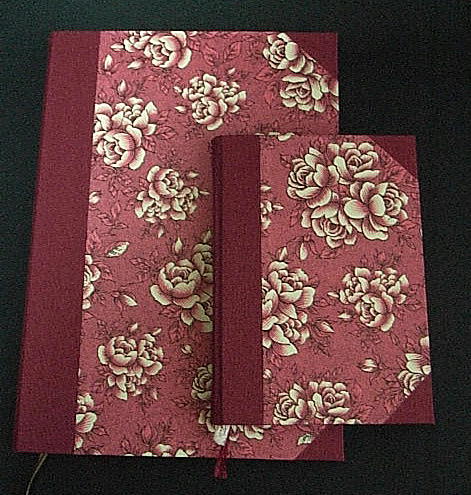

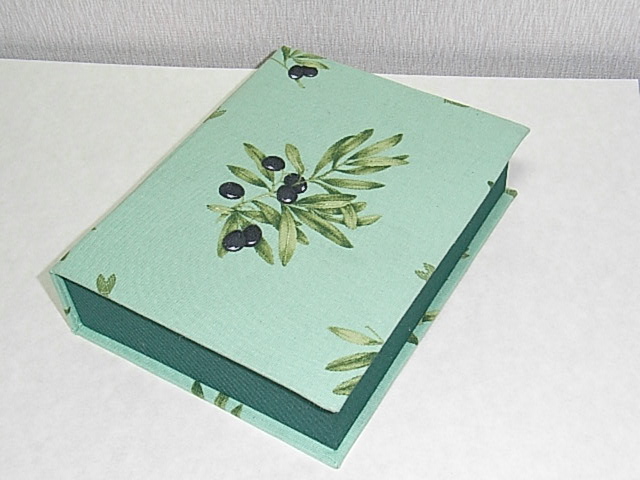

蓋と底がつながっているタイプの布箱です。

初心者には難しい蝶番部分がなく、もっとも簡単に作れる布箱です。本棚などに立てても保管が可能で、スキバテックスなどで作ってもとても高級感が出ます。

厚紙の切り出しが少し多めですが、サイズもそれほど大きくないので、できるだけ力を抜き、定規がずれないようにゆっくり何度もなぞって切ってもらえれば大丈夫だと思います。

また、生地で作ると、どうしても背表紙のつなぎの部分が弱い感じになりやすいので、補強用にホットメルト紙などを予め生地に貼っておくといいと思います。

この形の応用編は「箱の側面」のところで紹介したメガネケース。側面の形が台形になっています。

*作り方・型紙ご入り用の方は→

お問い合わせは→

カートンという名前さえ知らなかったので、近所で手に入れることができませんでした。

材料の調達ができなければやってみたいことがもちろんできません。本題からそれますが、それもレッスンに通おうと思ったきっかけの1つになりました。

近所の画材屋さんを回って厚紙を探していたとき、イラストレーションボードというものを見つけました。

これは厚紙にケント紙のようなものが貼り付けてあるものです。厚紙自体もカートンに比べるとずいぶん白っぽい色をしています。絵を描かない私には具体的にどんなときに使うのかはよく分かりませんが、このイラストレーションボードは厚さもさまざまありました。このころの私は、このイラストレーションボードをカートンの代用として使っていました。

そのため、クラフトテープも白いのを使い、目立たないような工夫もしました。

このイラストレーションボード、色が白いので、布を貼るときなどは結構都合がいいのです。初心者にとっては一手間かけずに作れて、使い勝手は悪くなかったです。

難点といえば、カットがしにくいこと。というより、このころ、初心者でカッターの使い方が今より下手だったからかもしれませんが、やはりカートンより少し堅いような気がします。

また、お値段が高め。A3くらいのものでも2〜300円位していたと思います。

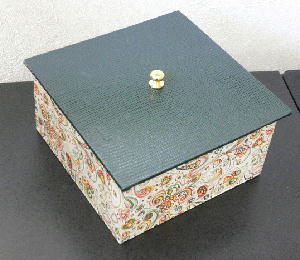

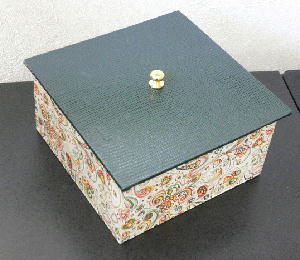

一番ポピュラーなものです。

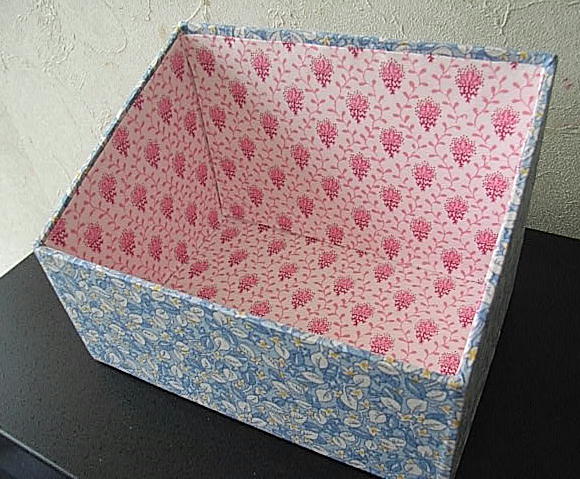

この布箱、側面をつけるのに2種類の方法があります。

側面を底の上に乗せて貼り付ける方法。

もう1つは底の脇に側面をつけていく方法。

前者は1つ目の画像のように底が大きい形を作るような場合には有効です。

この布箱は底の部分を箱の一部として作ったものなので側面を上に乗せ、箱にしています。

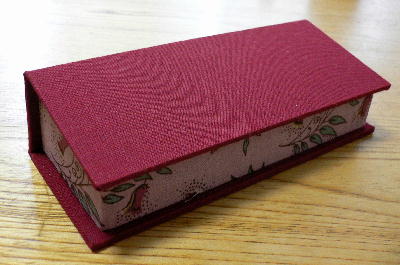

しかし、2枚目の画像のようにBook型の箱などを作る場合は例外です。

後者の方法は普段私が使っている方法です。

側面を底の脇につけていく方法は、前面から見たときに側面との継ぎ目が見えず、きれいなことが大きな利点です。3枚目の画像はこの方法で作っていますが、残念ながら違いはよく分かりませんねぇ〜。すいません。どちらがいいのか分かりませんが、丈夫に作るなら前者、簡単に作るなら後者といわれることもあるようです。

私はどちらでもあまり変わりはないように感じます。どちらかというと好み・・・なのかな?と思ってます。